徳川美術館では、開館90周年記念特別展「国宝 初音の調度」を2025年4月12日(土)~6月8日(日)にわたり開催。工芸史、文化史を語る上で欠かせない蒔絵の最高傑作と言われ、日本一豪華な嫁入り道具とも呼ばれる国宝「初音の調度」が10年ぶりに一挙公開されます。

そこで今回は、10年ぶりに一挙公開される国宝「初音の調度」の見どころを総まとめ。江戸時代の美を極めた逸品をより深く楽しむためのポイントをご紹介します。

華やかなりし将軍家の婚礼を現代へと伝える歴史の至宝の全貌が10年振りに一挙公開

国宝「初音の調度」は、三代将軍家光の長女・千代姫が尾張徳川家に嫁ぐ際に誂えられた、江戸時代の美を極めた大名婚礼調度。逸の危機を乗り越えた70件が一括で揃い、華やかなりし将軍家の婚礼を現代へと伝えています。

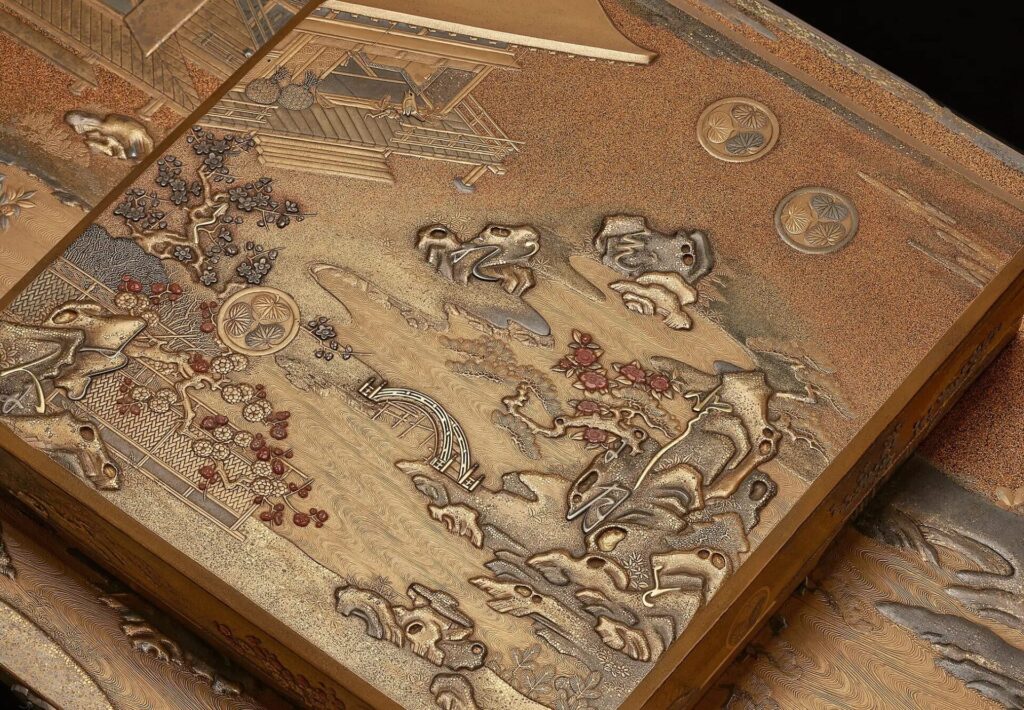

黄金に輝く豪華絢爛な「初音の調度」の全貌が公開されるのは10年振り。1点1点に『源氏物語』の「初音」の帖をモチーフとした意匠が大小様々に施された蒔絵の傑作を間近で見ることができる貴重な機会となっています。

意匠の中に隠された『源氏物語』の和歌の文字

源氏物語をモチーフとした「初音の調度」に描かれているのは、新年を迎えた六条院の情景。その中に、母が我が子の便りを待ちわびる心情を詠んだ和歌が調度の意匠の中に巧みに散りばめられています。

文字を意匠の一部として忍ばせ一体化させる技法は「葦手(あしで)」と呼ばれるもの。天皇家、摂家、将軍家など、家格の高い家のみが使用を許されており、特に慶事に用いられるおめでたい装飾として知られています。「初音の調度」にも、この雅やかな技法が贅沢に施されています。

凝縮された超絶技巧

「初音の調度」には驚くほど多くの漆工芸の技法が用いられています。ひとつの作品にここまで多種多様な技法を取り入れた類例はなく、「初音の調度」が漆工芸の最高傑作と謳われる理由もここにあります。同時に、「初音の調度」製作のために集められた職人たちが当時一流の技術者ばかりであったことの何よりもの証ともなっています。

製作年代・作者が明確、かつ一括して現存

「初音の調度」は三代将軍・徳川家光の長女である千代姫の婚礼調度という明確な目的を持って製作されたもの。、寛永14年(1637)に幕府から蒔絵師・幸阿弥長重(こうあみ ちょうじゅう)に製作の命が下り、2年後の寛永16年(1639)に完成したことが記録として残されており、製作年代と作者がともに明確になっています。

国宝「初音の調度」は正式名称を「婚礼調度類(徳川光友夫人千代姫所用)」といい、「初音蒔絵調度」47件、「胡蝶蒔絵調度」10件、その他13件によって構成。当時200件から300件は作られたとされる調度類ですが、現在残っているのは70件となっています。とはいえ、他の大名家の婚礼調度のほとんどが散逸されているなか、70件という数は他に類を見ない奇跡ともいうべき現存数となっています。

特別展開催中には「徳川ナイトミュージアムPREMIUM 華燭の宴」も開催

特別展開催期間中の4月26日には、徳川美術館がご提案する大人のための知的エンターテインメント「徳川ナイトミュージアムPREMIUM」も開催。俳優の内藤剛志さんをゲストに迎えたトークショーをはじめ、地元食材を使った拘りのお食事やお酒、学芸員による展覧会の同行解説など、「初音の調度」の世界を思う存分楽しめます。

また、特別展開催を記念し、国宝 初音の調度とぴよりんのコラボレーションによる「姫君ぴよりん」も4月16日より限定発売。「姫君ぴよりん」の詳細はナゴヤトコトンの過去記事をご覧下さい。

徳川美術館に行くには

徳川美術館は、地下鉄名城線・JR中央線・名鉄瀬戸線・ゆとりーとライン『大曽根』駅から徒歩10分程度。基幹バス2系統や名古屋観光ルートバス「メーグル」の利用も便利です。